与时间对话

——读《伍荣祥诗选》断想

一

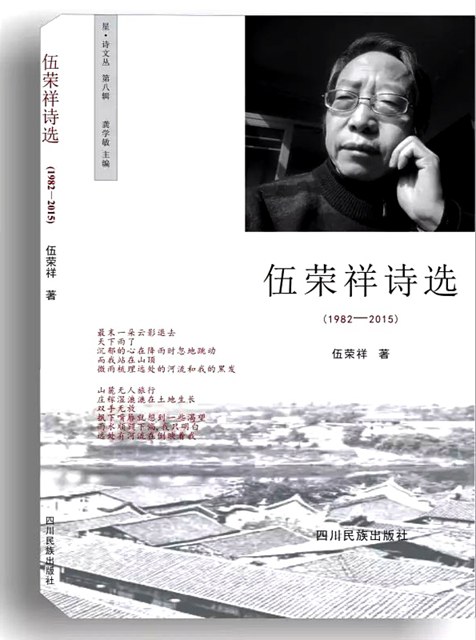

很早就想为伍荣祥先生的著作《伍荣祥诗选(1982—2015)》(四川民族出版社2016.10)写点什么。但真正动笔的时候却有些犯难了。何故?一则因为这是伍先生一生的心血文字的选本,时间跨度长三十余年;二则选本中的文本自身的丰富性与独特性;三则选本收入的更多更精彩的部分是伍先生一生钟爱并精心经营的散文诗。而关于散文诗的话题,至今在学理上存在着争论与分歧。

我们知道,中国现代散文诗是受西方现代文学思潮的影响而在新文学土壤里诞生并发展起来的新生文体。然而,从它诞生之日起,关于散文诗的身份与面目始终是模糊不清的。何谓散文诗?散文诗何所属?又何所为?其文体特征何在?这些疑问直接引发了对散文诗文体界定的追问与文类归属的焦虑,不断地给散文诗创作和评论带来困扰。对此,创作界与理论界皆仁者见仁智者见智。大体而言,有“取消论”,比如著名诗人纪弦、余光中等就持此观点,认为应取消散文诗一说;有“悬置论”,比如著名诗人曾凡发等就持此观点,认为不必纠缠于文体分类的理论问题;有“返古论”,比如学术大师王国维、朱光潜等就认为,散文诗古已有之,无需争论。笔者认为,散文诗作为一种文体类型,事实上,它一直以自己的方式存在并发展着。尤其到了现代,涌现了以鲁迅为代表的散文诗大家。

我比较赞同著名散文诗作家灵焚“大诗歌”的提法。他认为,散文诗也是现代汉语诗歌的一个组成部分,从文学体裁大类来说有小说、诗歌、散文和剧本。就如散文中包括了杂文、随笔等,小说包括传奇故事、人物传记等,剧本包括相声、小品一样,现代汉语诗歌也应包括自由体新诗、散文诗和新格律诗等,这些诗歌文本都属于广义的诗歌文体范畴,让散文诗与自由体诗、新格律诗平等地存在于文学大家庭中。所以,在笔者看来,散文诗作为诗歌的一脉这是不可否定也无法否定的。散文诗写作对写作者来说要求是极高的,散文诗的写作是一种有难度有深度的写作。因此,甚至有人说,最上乘的诗歌才是散文诗。它要求作者将诗人的敏感多情与哲学家的睿智哲思融合起来。著名新诗评论家王光明认为:“散文诗是一种独立的文学形式,有自己的性质和特点。散文诗是有机化合了诗的表现要素和散文描写要素的某些方面,使之生存在一个新的结构系统中的一种抒情文学形式。从本性上看,它属于诗,有诗的情感和想象;但在内容上,它保留了诗所不具备的有诗意的散文性细节。从形式上看,它有散文的外观,不像诗歌那样分行和押韵。但又不像散文那样以真实的材料作为描写的基础,用加添的细节,离开题旨的闲笔,让日常生活显出生动的情趣。散文诗通过削弱诗的夸饰性,显示自己的‘裸体美’;通过细节描述与主体意绪的象征两者平衡发展的追求,完成‘小’与‘大’、有限与无限、具体与普遍的统一。”(王光明《散文诗:<野草>传统的中断——简论中国现、当代散文诗》,《灵魂的探险》第235—236页,福州,海峡文艺出版社,1991)

二

诗歌最具魅力的地方恐怕在于诗歌中景物情理的交融而形成的艺术境界。于是,借景抒情、借物寓意已然成为了中国诗歌传统手法之一。优秀的诗人,总能通过三言两语精妙地构造一幅意境幽远寓意丰厚的图画或意境。可是,诗人该选择什么样的景物作为自己抒发情感的依托或载体呢?这个倒真是值得考虑和深究了。有人选择气势恢阔的宏大场面,比如唐代诗人李白、现代诗人郭沫若。有人喜欢幽暗朦胧的微观细小的场景,比如唐代王维的一些诗歌、现代的冰心。而伍荣祥的诗歌更多是从生活的琐碎和细节出发,将之作为诗情画意的描绘抒写与寄情寓意的抒写对象。由于选择抒写对象的不同,作家的审美追求的不同,创作的诗歌给人的阅读感受也就不一样,伍荣祥的诗歌,虽然多数是写小场面、小场景、小事物、小细节、小感触,但是细细读来,总能在其诗歌里体会到一种时间的流逝、生命的回声与存在。尽管他所选的万千景物,多姿多彩,也不过是为了和看不见、摸不着的时间进行对话的介质而已。正如《仲夏独语》(4)所写到的那样:“狗吠,水淌/一阵声音蓦然从心底飞越而过,愈飞愈远,耳边轰鸣一片。/冥冥之音/浅浅之水……/幸福竟然在无奈中跌倒,挥手无缘,纤弱之臂永远,扬不起云朵的风姿/水淌,狗吠。/立秋之后,也许夜里的眼睛终将填写漆黑的文字。”对于时间,我们总有说不完的感慨,我曾有诗云:“时间/唯一永不退位的君王!”可是每一个时节之后,万物的轮回终会让我们再与某个夏天相遇,我们无力改变天道,那就用诗歌记录下生命在时间流逝中的种种感受并聊以慰藉吧。这就是诗人的价值,这也是文字的魅力!前者值得尊敬,后者应该敬畏。

与时间对话,这种对生命存在形态的强烈而精微的感受在第一辑《踽踽之迹》中体现得尤为充分。比如《越冬》(外四首)、《走近中年》(外三首)、《仲夏独语》(四章)、《踽踽之迹》(七章)、《入秋残梦》(五章)等。当然,与时间对话,这种在一般人看起来不太可能或稀奇古怪的事情,在诗人的身上却习以为常,他们常用文字作为枢纽,无论是虚无还是真实,与时间的交流都不是问题。关键是看自己是以何种方式打通此间的“任督二脉”。伍荣祥先生是通过自我传播与自我呈现的方式来实现的。在他的内心深处,还住着另外一个自我或者说诗人伍荣祥先生的自我是觉醒的、活着的,于是,现实中的我与诗歌中的我可以进行自由自在、无拘无束的交流与沟通。这种交流,是一种诗意的交流,是一种心灵与万物的沟通,伍荣祥把自己眼睛所看到的世界,传递给内心,内心的那个“我”将之加以审美关照和加工后再传递给大脑,然后呈现出来。于是,一篇又一篇的诗歌就这么诞生了。这种吸收与传递,在传播学里面就叫做自我传播,个体内部进行的活动,不需要语言,只是在心理和生理上进行的反应或调适,但是伍荣祥的这个自我诗意的传播活动,却比普通的大脑传递信息给肢体更加不可思议,多少有些神秘。这里面,诗歌是一种桥梁,承载了他的无奈与希翼、他的喜怒哀乐、他的悲欢离合、他的爱恨情仇以及他对世间万物的所思所想所感所悟,并且把这些情感淋漓尽致地借助文字展现了出来。所以,即使是一扇门,他也能说出别具一格的不同味道来:“门是私家向外人虚设的一道屏障/轻轻叩门是一种礼节。无论是竹质的门、木质的门乃至金属的门都是安全与自尊的象征/门作为屏障,一开一合权在私家主人的手臂伸缩之间。因此,切勿擅自破入他人之门/无视门的存在,也无视自己的存在。”(《说门》(外一章))时间就在这样无休止的传播活动中慢慢消逝,也不知它到底跑到哪儿去了?在墙边,在窗外,在风雨交加的夜晚,在无数个轮回的春夏秋冬里,在一次又一次的交流与阻隔中,走向了远方。——远方又在哪儿呢!于是,伍荣祥先生给我们留下了《古路》《院中看云》《深居》《檐下疏影》《檐下之音》《秋景及其他》《与秋风》《空位》《临窗碎语》……然而抓不住的流年,握不住的时光,没有人能阻挡得了时光的脚步。于是,作者在更加深入的对话后,反而变得越发的无奈与惆怅起来。在《三月的这个夜晚》里,他说:“一晃十年,今年的三月好冷/伫立院内,谁还记得那一阵长久的缄默/噢,分手就分手吧/可是,转眼已经十年了。”在《静宅》中他感叹道:“时光真的在弄痛自己/或许,今夜适宜遗忘,适宜目睹与淡然之后重新转身”。

人生仅有无奈就够了吗?与时间对话的本领令多少人向往!有哲人云:人,诗意地栖居于大地上。在物欲泛滥、技术之上的时代,物质与诗意的矛盾在不断加剧,欲把生活过成一首诗,又有多少人能够真的践行或者做到呢?但伍先生做到了,他有过困惑,有过倦怠,有过烦闷,有过疼痛,可每一次经历都是一次感情与思想的升华。“相依与抱团,一起困顿,一起愤然,一起落泪和一起期盼。而头顶的云朵已经终止慰籍。/徘徊于这块土地,自己踩着自己的影子。/……主在何处,该向谁诘问与呼号?/只能相依抱团,然后等待,等待,再等待。”(《五牛图》)所以,读伍荣祥的作品总会有一种安静感,一种澡雪精神的清新感,一种小憩后的奋起感,所传递的是满满的催人前行的正能量。

古往今来,有多少人抒发着对时光流逝的感慨,却很少有人在感慨之后还能勇于扬帆或以某种方式表达生命坚韧抗争继而进入某种特定的状态。而伍荣祥先生,总会在诗歌的最后思绪陡转,让时光在他的笔下,变得从容淡定而意蕴悠长,生命的价值得以打开另一片天地,生活的本相得以还原或呈现。正如《心鸟之羽》中所言:即使“不能飞翔的日子,唯有以心独步。从此,将飘逝之羽为云,用脚趾苦行于灵魂之涯,以无限的想象瞻望内心的另一种彩虹/房顶有霍霍的疾风响动。/不,或许是初春洒落的雨声?翅羽折了,心鸟未死。”在《画外微语·之上》还最后说:“不再追问,吹走的风依然要吹来”。

人生不满百,常怀千岁忧。离离原上草,一岁一枯荣。我们在时间的年轮中行走,却追不上时光的步伐,但总要留下些什么。若有诗歌,也许,就能化为不朽吧。这样的人生,值得!

(原载2017年5月27日菲律宾《商报》副刊“中国作家作品选粹”栏目第219期和《星星·诗歌理论》2019年第4期“散文诗现场”栏目)